颐和园 17

同庆街整治工程考古勘探报告

2007年9月1日至30日,北京市文物研究所对处于北京市文物保护区及文物重点监控地带内的北京市海淀区同庆街整治工程占地范围进行了抢救性考古勘探工作,现将此次工作

...

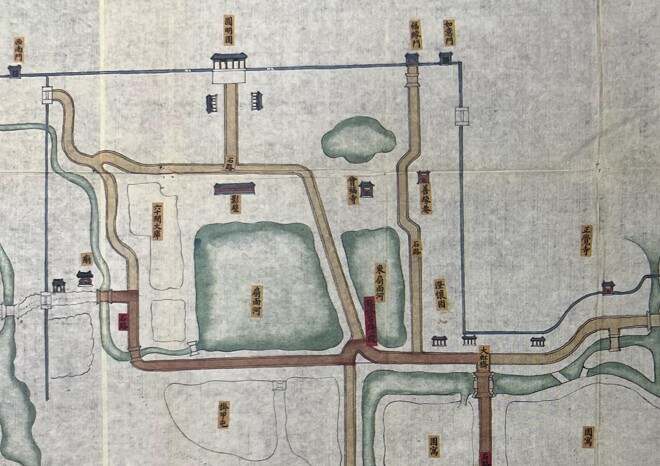

西直门至颐和园石路地盘样

清代,康熙、雍正、乾隆三位皇帝在西北郊修建了“三山五园”,从康熙至咸丰多位皇帝常在西郊苑囿驻跸。由紫禁城通往“三山五园”的交通,一是元明两朝修建的“御河”水道,

...

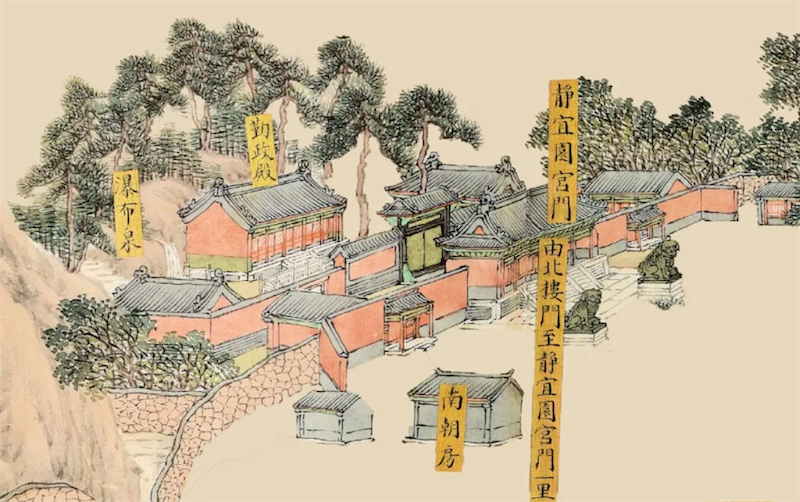

清内府舆图《香山路程图》

清宫廷彩绘本《香山路程图》尺寸20.5×16.1cm,为工笔重彩线装,此本为清代宫廷重要绘画机构如意馆绘制,为光绪时期皇帝与慈禧太后御制,并为御览之物。它不仅准

...

溥仪“小朝廷”时期颐和园的对外开放

根据优待皇室条件,北洋政府准备把颐和园作为逊清皇室永久居住之地,规定清帝退位后先暂时居住在紫禁城,日后移居颐和园。但当时在帝制已被废除的形势下,各界人士强烈要求

...

颐和园赅春园十八罗汉摩崖石刻辨析

颐和园后山赅春园遗址西南侧的自然岩石上遗存一组环绕释迦牟尼佛十八罗汉雕刻(现存十七身),受英法联军焚掠和自然风化,佛像严重残损。本文借助三维激光扫描仪对遗存造像

...

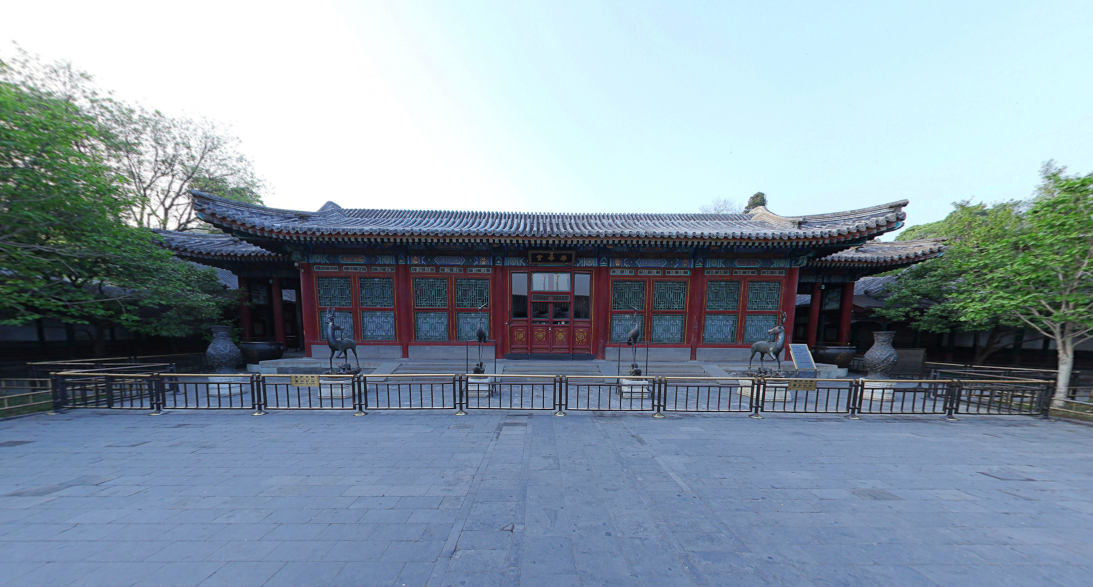

颐和园外务部公所建筑考

颐和园外务部公所建筑群始建于1891年3月,完成于1908年5月,建造历史跨度达18年,历经四个阶段完成,是清代颐和园工程中最后完工的一座建筑群。詹美生设计建造

...

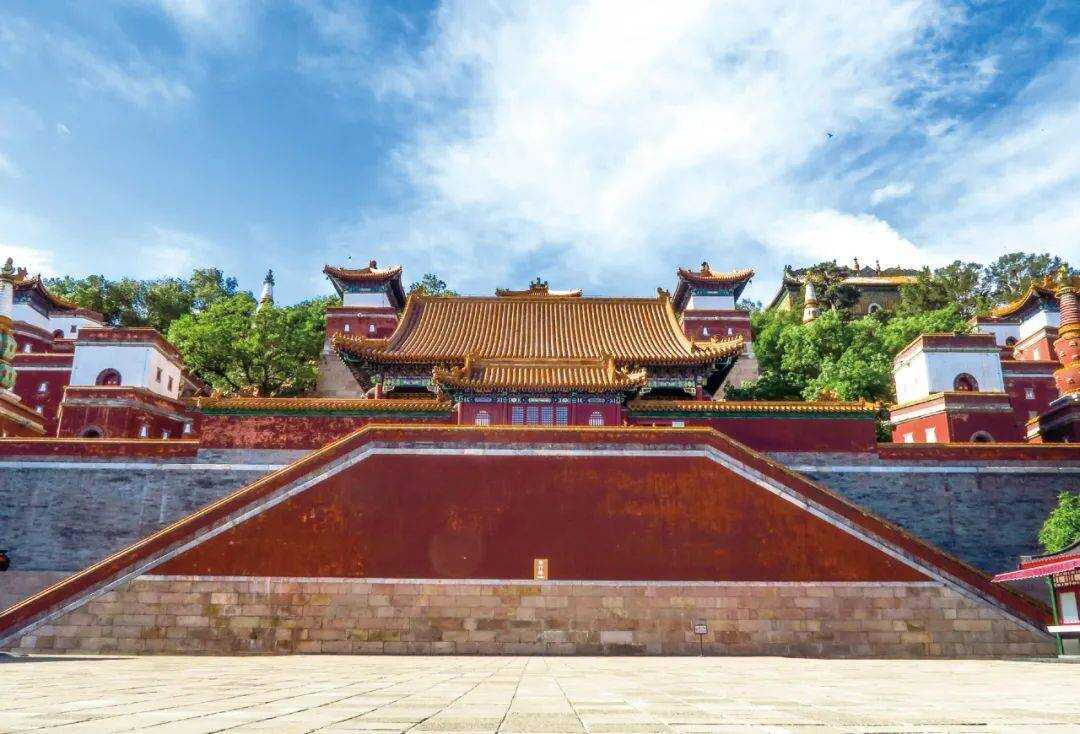

颐和园四大部洲虚拟漫游视频

颐和园四大部洲位于万寿山后,建于乾隆时期,系仿西藏桑耶寺形式修建。建筑总体布局反映藏传佛教的世界观,根据佛经对宇宙的描述设计。东为胜神洲,西为牛货洲,南为赡部洲

...

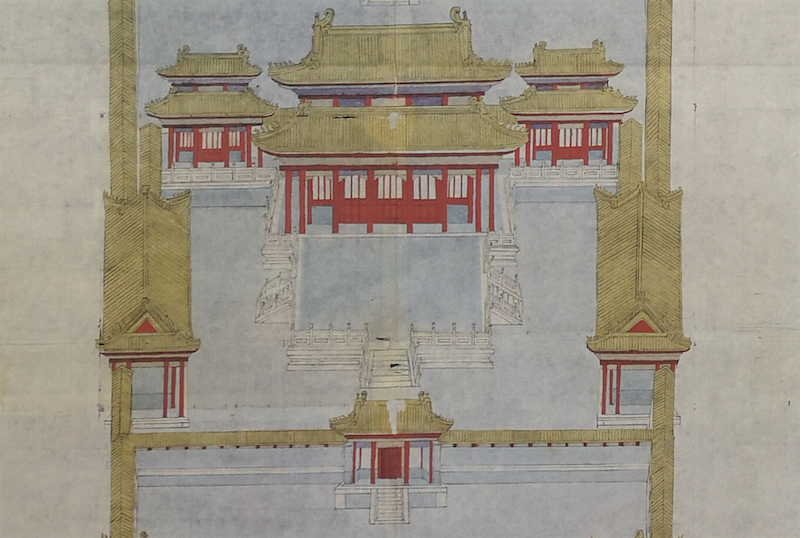

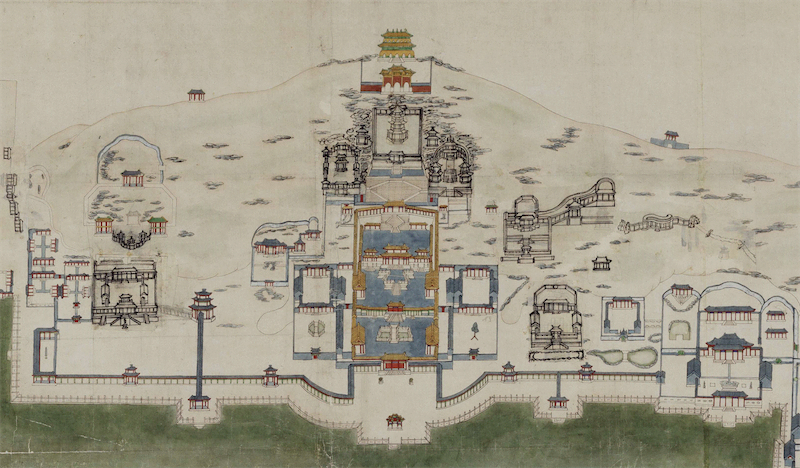

宝云阁样式雷立样图

宝云阁建于清乾隆二十年(1755年),全部由铜铸造而成,俗称铜殿或铜亭。外形仿照木结构建筑的样式,铜殿的构件柱、梁、椽、瓦、脊吻兽,连匾额等都像木结构。

宝云阁

...

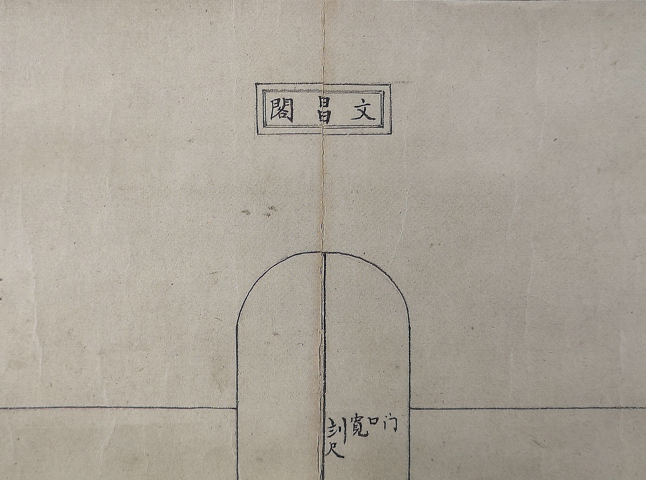

从样式雷图看戊戌政变后玉澜堂的改造

《国家图书馆藏样式雷图档•颐和园卷》第一函第27张《玉澜堂地盘平样》,国图编号354-1791;第28张《玉澜堂内外檐改装修地盘样》,国图编号392-0045。

...

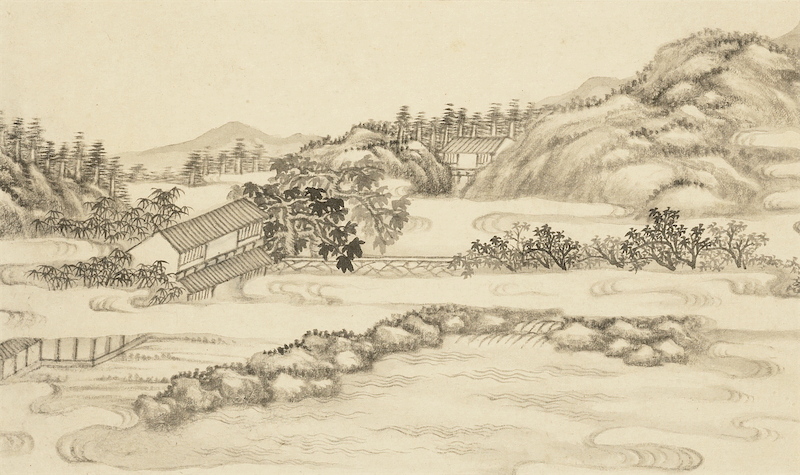

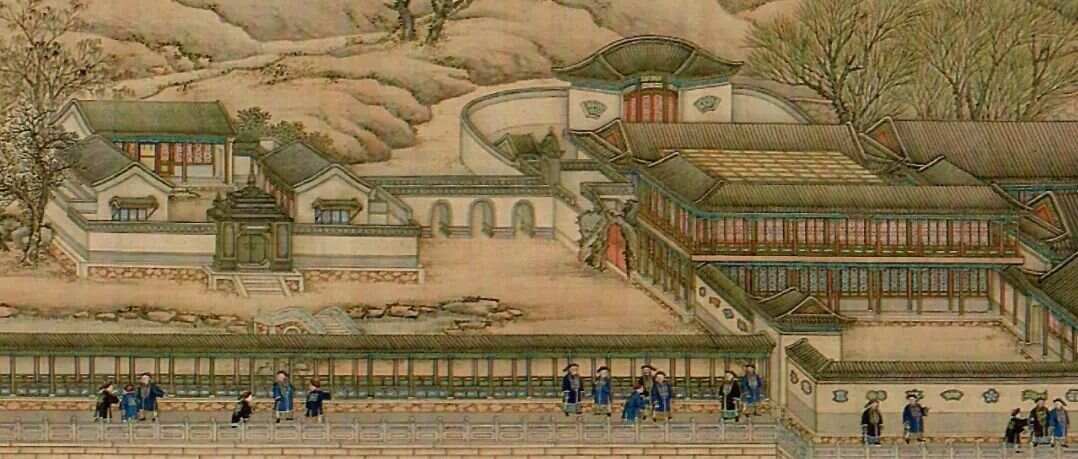

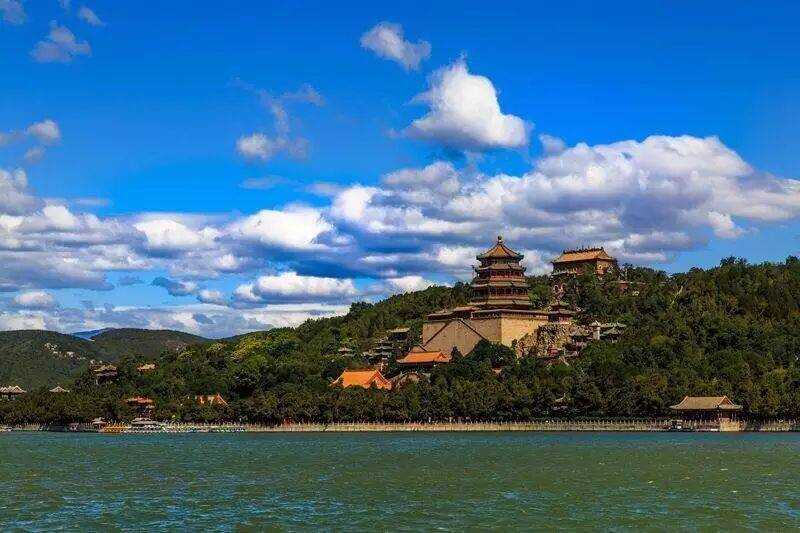

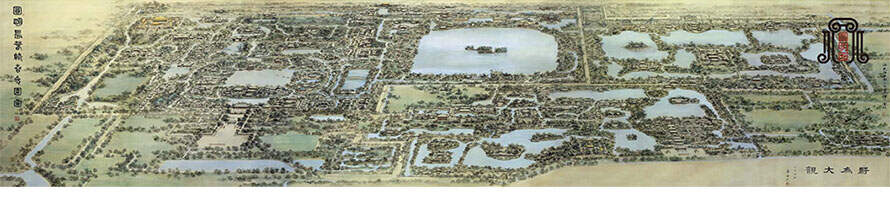

万寿山清漪园样式雷图

万寿山清漪园,位于北京城西北,圆明园之西,玉泉山之东,全园面积约242公顷,其中北部瓮山(后改称万寿山)约占总面积三分之一,是一座山水结合、以水为主的自然山水园

...