编辑寄语:本文作者李大平老师,通过诸多史料来考证圆明园始建年代,推论出圆明园可能是畅春园北“新建花园”即淡泊为德行宫,继而推论出圆明园新的始建年代,虽最终没能完全确定这一推论,但也带来了一个新的思路,本篇文章值得仔细推敲研究。

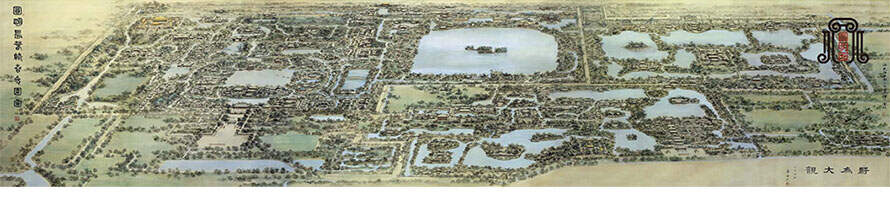

圆明园作为一座清代皇家园林,它是大清历代皇帝们的豫游临御之所。可是,圆明园作为中国传统文化的结晶和人类文化的遗产,它却为整个中华民族乃至全世界所共有。它肇起于康乾盛世,焚毁于咸丰十年秋。纵观中国历代王朝的更替史,皇家苑囿的兴衰往往伴随着一个王朝的存亡。如秦之阿房、宋之艮岳。圆明园的命运也大抵如此。所不同的是,圆明园的影响更为深远,以至于一百多年过去了,至今中国人对它的焚毁仍刻骨铭心。这是由于它正处于东方西方文化的交流、农业文明与现代文明碰撞的初始时期,而且它本身恰恰就是这次“交流”与“碰撞”的触点而不幸焚毁。何以至此,是文化的鄙陋?还是文明的落后?总之,圆明园作为集中国传统文化精华于一身并为西方文化使者所盛赞的中国古典园林,它的兴衰存亡就不仅仅只关乎一个大清王朝的兴亡,它还关乎整个中华民族在这一段历史时期文化与文明的兴衰蜕变。而由它引起的中国人对自己本民族传统文化或继承、或扬弃的思辨至今还在继续。由此可见,圆明园的兴衰对国人的影响,已远远超出了以往历代皇家园林对国人的影响。所以,我们有必要对圆明园的历史进行深入的研究,这对于挖掘和发现其内在的价值有着十分重要的现实意义。然而由于史料的匮乏,目前我们仅对圆明园始建年代的认知还未十分清晰。对此,圆明园问题专家张恩荫先生就讲:“圆明园究竟始建于清代康熙哪一年?史料中未见确切记载,历来说法不一。”[3]很长时间以来史学界大多认为圆明园始建于康熙四十八年;然而,近些年来由于发现了一些相关史料,故又有许多学者认为圆明园当建于康熙四十六年。那么这两种说法那一个更符合历史事实?是否还有第三种可能?当然,要想最终确定圆明园的始建年代还必须拥有更多直接而有力的史料和更深入的研究。

目前深入研究障碍仍是史料的匮乏。首先,由于众所周知的原因,圆明园曾两度被战火洗劫和焚毁,这使得我们现在难以见到圆明园当年的原貌。其次,由于历史的久远,以及人为的隐匿与销毁,使我们很难找到有关它的始建年代的原始记载。比如,“道光二十四年二月内务府奏准:圆明园存收稿件历年既久,积聚亦多,应一律清查,分别存留、销毁,此后每届二年,由各处自行查覈,呈明本管大臣,将无用之件送交内务府汇总,运出城外一并销毁”[4]。这一销毁则例的颁行甚为可惜,它使我们失去了许多珍贵的文档资料以供研究。至于样式雷世家所留下的许多有关圆明园的烫样和图档,大多反映了乾隆朝以后的面貌,对早期圆明园的研究只可参照。

虽然许多直接的档案记载已经湮灭,但同时代的许多相关史料还存在。比如,史料上较为真实可靠的《康熙起居注》和满汉朱批奏折等。而将同时代的相关史料一并研究,或许能够得出一个符合历史、相对客观的结论。本文正是通过对相关史料的更广泛的深入研究,使我们首先对现有的关于圆明园始建年代的说法提出质疑。

一、圆明园“康熙四十八年所建”存在的疑问和争论

查阅以往的记载,上自清代,下至民国以来凡纪传“圆明园始建于康熙四十八年(1709)”者,其依据大都来源于《钦定日下旧闻考》[5]所载:圆明园“康熙四十八年所建”。比如清吴长元的《宸垣识略》对圆明园的记载便是根据《钦定日下旧闻考》增删而成。

(一)《日下旧闻考》未给出圆明园“四十八年所建”的依据

《钦定日下旧闻考》是乾隆三十九年(1774),乾隆帝弘历叫窦光鼐、朱筠等对朱彝尊所著的《日下旧闻》[6]加以增补、考证而成,于敏中任总裁。这本书一方面为我们留下乾隆年间圆明园真实而宝贵的记载。但另一方面又由于这本书关于圆明园方面的记载仅是依据雍正的《圆明园记》、乾隆的《圆明园后记》、乾隆御制诗及圆明园册。而不论是《圆明园记》还是《圆明园后记》,都没有对建园的时间和原因作以清晰的说明和记载。

首先,雍正《圆明园记》未说明圆明园始建于那一年。雍正在《圆明园记》中开篇即讲:“圆明园在畅春园之北,朕藩邸所居赐园也。”随后又讲康熙每于“熙春盛暑(之际),时临幸焉(注:这里指的是幸畅春园)。朕以扈跸(注:意思是我作为随从),拜赐一区(注:赐给一块地方)”。然后“园既成,仰荷慈恩,赐以园额曰圆明”。在这里雍正并未讲出是哪一年的“熙春盛暑”,也未说明“拜赐一区”是哪一区。至于因何而赐,他只说是“朕以扈跸,”这个极平常理由。而且,从后面我们将引证的史料来看,康熙四十六年,康熙是在胤祉、胤禛等七个年长皇子共同奏请下,将畅春园北面一处“空地”同时“赏与尔等建房”,而并非厚此薄彼,单独赏给胤禛一人。总之,雍正是以一个非常模糊的表述方式来说明圆明园建园的时间、地点及缘由。对此,我们认为,既然作为留给后人看的《圆明园记》,它应该明确记载此园的始建时间、选址地点、因何而建。否则,何谈为《记》。

其次,对于雍正的这段话我们还有一个疑问,那便是“赐园”与“赐地建园”在概念上应有所区别。“赐园”当有“园”在先,后因故赏赐。据周维权所著《中国古典园林史》[7]中第331页的注释,“‘赐园’是清代皇帝赐给皇族、宠臣的园林,不能世袭。园主人死后,仍由内务府收回。若其子得宠,可以再赐”。清代中后期皇亲国戚的园林大都如此。此外,便是“赐地建园”。康熙年间畅春园周围所建诸多花园大都如此。那么雍正的圆明园是“赐园”还是“赐地建园”?

从雍正的“朕以扈跸,拜赐一区。……园既成,仰荷慈恩,赐以园额曰圆明”表明的是“赐地建园”。可是雍正的“朕藩邸所居赐园也”和乾隆在《圆明园后记》中讲“昔我皇考因皇祖之赐园,修而葺之”。两者均强调是“赐园”而非“赐地建园”。此外,鄂尔泰等《御制圆明园图诗注》中也说:“我世祖宪皇帝葺圣祖仁皇帝赐园以为豫游临御之所,尝御制为记,备述缘始。”言外之意是有“园”在先而后赏赐。如果有“园”在先,那么,此园先为谁所有?

总之,我们希望雍正作为圆明园的主人在《圆明园记》中能“备述缘始”。可惜的是他没有;同样我们也希望《钦定日下旧闻考》能够对圆明园初创时的情形记载和考证清楚,遗憾的是他们也没能做到,这使得圆明园的始建年代成为后世猜测和争论之谜。

(二)关于圆明园始建于康熙四十八年和康熙四十六年之争

据杨启樵在《雍正帝及其密折制度研究》[8]一书中讲:“于敏中《日下旧闻考》云,圆明园建于康熙四十八年。但《实录》四十六年十一月已有记载:‘胤禛恭请上幸花园进宴。’又康熙朝满文奏折,四十六年三月二十日,有诸皇子赐地建园记事,则建园当在四十八年之前。窃以为四十六年园已部分竣工,故请父皇幸进宴。”

如果说四皇子胤禛的这个“花园”指的就是圆明园的话,那么圆明园就不应是始建于康熙四十八年,而是始建于康熙四十六年(1707)。2007年10月18日圆明园学会召开的“纪念圆明园建园300周年”便源于康熙四十六年三月二十日诸皇子赐地建园的奏折。这是目前学术界对圆明园“康熙四十八年所建”说提出质疑和争议所在。

此外,还由于《日下旧闻考》的“康熙四十八年所建”这句话本身的含义模棱两可,它即可理解为四十八年始建,又可理解为四十八年或建成。这也正是杨启樵“以为四十六年园已部分竣工,故请父皇幸进宴”的缘由。可是,对于偌大的圆明园,不论是说它在四十六年十一月建成,还是在四十八年建成都难以成立。因为,我们知道,即便是不包括乾隆、嘉庆等以后对长春园和绮春园的扩建,仅就雍正末年的圆明园即占地200余公顷。所以,说圆明园在半年一载的时间内建成是既不可能又无意义。故此,很多学者无不推定圆明园在康熙年间很小,大规模的建造起始于雍正即位之后的十三年间。

那么,圆明三园中的圆明园到底是在什么时间开始营造?又是什么时间建成?对此问题的解答,我们认为应当从早期的圆明园其规模到底有多大来加以探讨。我们之所以要关注早期圆明园规模的大小,是由于我们考证圆明园始建年代的起因就缘于规模问题。因为,在几乎没有营建过程的记载的情况下,至雍正末年和乾隆初年一个规模宏敞的圆明园突然完美地呈现在我们面前,这使我们不得不对它到底是什么时间营造的产生疑问和探寻。

二、关于康熙、雍正两朝圆明园规模的界定

(一)雍正二年时圆明园的规模

首先,就雍正的《圆明园记》而言,有一点为史学家们所普遍引用。即雍正讲“时逾三载,佥为大礼告成。……始命所司,酌量修葺。亭台丘壑,悉仍旧观。惟建设轩墀,分列朝署,俾侍值诸臣有视事之所”。对于雍正的这段表述,很多学者多注意到“时逾三载,……始命所司,酌量修葺”这一句,并得出圆明园的大规模兴建是在雍正三年开始的。而对后一句“亭台丘壑,悉仍旧观”则有所忽视和回避。事实上这句话很重要,因为在这里,雍正清楚地表明了雍正三年开始只是修建了轩墀朝署。其余的如“亭台丘壑”,则“悉仍旧观”。这里的“旧观”指的是康熙六十一年前的旧观。这意味着圆明三园中的圆明园早在康熙六十一年之前已经建成。对此,我们认为如此理解才是雍正《圆明园记》的本意,而且所讲应该可信,因为确有一些史料可为佐证。

在中国第一历史档案馆编《清代档案史料——圆明园》一书中,有一个为史家所熟知的史料,它不仅直接而可信地说明雍正初年圆明园的规模,而实质上它反映的是康熙六十一年前圆明园的情况。那就是雍正二年山东德平县知县张钟子等查看圆明园风水启。现将该《启》摘录如下:

“新授山东济南府德平县知县张钟子、潼关卫廪膳生员张尚忠叩启。

圆明园内外具查清楚,外边来龙甚旺,内边山水按九州爻象,按九宫处处合法,敬细陈于后。

论外形

自西北亥龙入首,水归东南,乃辛壬会而聚辰之局,为北干正派,此形势之最胜者。

论山水

据《赤霆经》云:「天下山脉发于昆仑……此天下之大势」园内山起于西北,高卑大小,曲折婉转,俱趣东南巽地;水自西南丁字流入,向北转东,复从亥壬入园,会诸水东注大海,又自大海折而向南,流出东南巽地,亦是西北为首,东南为尾,九州四海俱包罗于其内矣。”

论爻象

正殿居中央(按:当指九州清晏),以建皇极八方拱向。正北立自鸣钟楼,楼高三丈(按:从此楼位置与高度看当指「鱼跃鸢飞」楼),以应一白水星;西北乾地建佛楼,以应六白金星;东北艮方台榭楼阁系天市垣,以应八白土星,此三白之居北方也。正南九紫建立宫门,取向明出之意。第一层大宫门系延年金星(按:指圆明园大宫门),玉石桥北二宫门系六煞水星(按:指出入贤良门),大殿系贪狼吉星(按:指正大光明殿),以理事殿任何佐之(按:指勤政勤贤殿),木火相生,此九紫之居正南也。西南坤位房虽多,不宜高,以应土星(按:指「山高水长」南十三所或藻园);东南巽地乃文章之府(按;指皇子们居住、读书的洞天深处和如意馆),建立高楼以应太微,此二黑四绿分列九紫之左右也。正东震方田畴稻畦,且东接大海汪洋以润之,以应青阳发生之气,辛方树灯杆,巽纳辛以应天乙、太乙,庚方建平台,土来生金,此七赤三碧之所以得位也。

八卦以河图为体,取用则从洛书,戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,皇极居中,八方朝供,《洪范》九范,实出乎此,此园内爻象具按九宫布列,岂敢妄议增减。”

此段文字载于中国第一历史档案馆编《清代档案史料—圆明园》一书中。其中年代、人物具经考证。它所依据的是“古代堪舆家(即风水先生)中的九星术派,依照洛书九宫的数理,以七种颜色和九颗星名(即贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军等北斗七星和左扑辅、右弼两星)配合成一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫。其中一白、六白、八白九紫对应的四颗星为吉星,其余五颗星均为凶星。”(摘自王仲奋《浙江东阳民居》)

张钟子在此段描述中提到了圆明园的东、西、南、北、中及四角的建筑。应该说正南、正北两处表述得十分清楚。尤其正南面宫殿一区张钟子说得尤为详尽。这一景区通常认为雍正三年后所建。而以张钟子的表述来看,此一区分明在雍正二年前已经存在。由此看来,雍正三年扩建的应是大宫门外的“分列朝属,俾侍值诸臣有视事之所”而不应包括宫殿一区。因为,此《启》已经提到了正南九紫的系延年金星大宫门,玉石桥和六煞水星二宫门出入贤良门,以及系贪狼吉星的正大光明大殿,佐之以理事的勤政亲贤殿。此九紫之居正南也。所以,此一区早在康熙朝时已经存在。

“东北艮方台榭楼阁系天市垣”应当是方壶胜境一区,「方壶胜境」为乾隆年间改建,此前在福海东北面一带有“海色初霞”[9]一景区,此后则再无记载。至于“天市垣”一词的含义,康熙帝曾有过一番考究,他说:“古人以天市垣为中国分野,朕始疑其说,细玩天球,合以地图,中国去赤道二十度至四十度,在谷雨、立夏、小满三节气上,天市垣亦去赤道二十度,恰与中国对照,始知古人分野之说确有所据,此又书之可信而不可信者也。”[10]

从论山水来看,这段关于山水的描述完全符合现存山形水系以及《日下旧闻考》所载“圆明园之水发源玉泉山,由西马厂入进水闸。支流派衍,至园内日天琳宇、柳浪闻莺处之响水口,水势遂分,西北高而东南低……[11]”。至于“会诸水东注大海”的大海指的就是福海。

关于圆明园的山形水系据法国人王致诚亲眼所见:园内“以人工垒石成小山,有高二丈至五六丈者,联贯而成无数小山谷。谷之底处清水注之,以小涧引注它处。小者为池,大者为海”。[12]需要说明的是王致诚作为一个精通建筑设计的画家、教士,他的尺寸感是非常准的,他说山有五六丈高(也有译成五六十法尺)应该是可信的。将它与雍正二年张钟子等实地查看到的“园内山起于西北,高卑大小,曲折婉转,俱趣东南巽地”相对照则得出,如此巧妙而浩大的工程——圆明园的山形水系至雍正二年之前业已完成。而之所以说是“浩大的工程”,是因为这一带本是无山的湿地,故有“海淀”之称。而它巨大多姿的“虽由人作,宛自天开”的山峦完全是由人工堆筑而成[13]。

以上通过张钟子等的实地勘舆的记录,再现了雍正二年以前圆明园的实际情况。虽然,此后圆明园历经增扩建,但此时圆明三园中的圆明园的山形水系与大部分的园林景观已经完成。而如果此时山形水系与园林景观已经形成,那么它绝不是在雍正元年至雍正二年间完成的,而是在康熙六十一年前就完成了。因为,圆明园作为清朝最大的人工山水园林,其工程量之巨大,绝非一两年所能完成的了。此外,就建筑景区布局设计来看,早期的圆明园即是遵循“爻象具按九宫布列”的风水理论而设计,气象之大早已有之。

(二)康熙六十一年前圆明园的规模

然而,同样以此为据,还有一种观点认为这是圆明园开始扩建前的规划。如果说可能因为张钟子等查看圆明园风水启对雍正二年之前的情形描述的过于笼统之故而难于定论的话,那么,我们认为收录于《雍正御制诗文集》卷二十六中的“雍邸集”之六的“园景十二咏”诗中的圆明园十二景的存在则毋庸置疑。因为,这是雍亲王雍邸园居时所写。那么这十二景的位置在哪?所涵盖的范围有多大?

1、关于“园景十二咏”所咏园景所在的探究

首先,此“园景十二咏”分别咏的是:深柳读书堂、竹子院、梧桐院、葡萄院、桃花坞、耕织轩、菜圃、牡丹台、金鱼池、壶中天、涧阁、莲花池。对于这十二园景据张恩荫先生的考证认为:“可以确知其中十景的具体所在,有六景在后湖周围,两景在后湖西北,另在后湖直北和福海西岸各有一景。具体说就是:‘牡丹台’、‘竹子院’、‘梧桐院’三景,正是后湖东岸自南而北的镂月开云、天然图画和碧桐书院;‘涧阁’正是后湖北岸的慈云普护;‘菜圃’、‘金鱼池’正是后湖西岸的杏花春馆和坦坦荡荡;‘桃花坞’和‘壶中天’都在后湖西北的武陵春色;‘耕织轩’是在后湖直北的水木明瑟;‘深柳读书堂’则是福海西北山水间的双鹤斋即廓然大公一景。还有‘莲花池’可能在曲院风荷或长春仙馆一带,‘葡萄院’则可能在九州清晏一景。”[14](张恩荫《略论圆明园早期形象》)

对于这十二景的所在,笔者大部分赞同,并将笔者查到的出处简要列出,对于不同的看法和增加的范围再另作陈述:

首先、“牡丹台”:据《日下旧闻考》“镂月开云,四十景之一也,原名牡丹台,乾隆九年易今名”。可见“牡丹台”即“镂月开云”。康熙就是在这里首次见到孙儿弘历。

其二、“竹子院”:据雍正七年八月初七日(活计档):“着将「五福堂」鋄金字彩漆匾一面挂在竹子院。钦此。”而据《日下旧闻考》:天然图画中的「五福堂」乾隆说“堂名皇祖所赐也”。另外,「天然图画」中的「朗吟阁」乾隆说“阁名犹皇考潜邸时所题”。由「五福堂」所在推知“竹子院”即后来的「天然图画」。

其三、“梧桐院”:据乾隆元年十二月初二(木作)奉旨:梧桐院内所挂之匾四面,准做“碧桐书院”匾一面,其余三面不必做,嗣后“梧桐院”改为“碧桐书院”。此外,由雍正九年三月初六日(漆作)知有「碧梧书院」。

其四、“涧阁”:据《日下旧闻考》:“慈云普护”有楼三层,刻漏钟表在焉。雍正三年六月初八日(杂活做)“圆明园蓬莱州西北角亭子上,‘涧阁’自鸣钟楼上,二处安铜风旗。奉旨:知道了,安罢。钦此”。在《四十景咏图册》上,可以清楚地看到慈云普护西南三层塔楼上安有铜风旗。

其五、“菜圃”:据《日下旧闻考》杏花春馆:“前辟小圃,杂莳蔬瓜。”

其六、七、“桃花坞”和“壶中天”:《日下旧闻考》武陵春色:旧总称“桃花坞”,武陵春色石洞内额为“壶中天”。

其八、“耕织轩”当在“映水兰香”和“淡泊宁静”处。因为,此相邻两处景观主要为体察农耕之处。其中映水兰香有知耕织、贵织山堂等,并祀蚕神;而淡泊宁静有多稼轩、观稼轩、稻香亭等。此外,淡泊宁静以“田字房”著称,而“田”即“农田”之意。所以,雍亲王的《田家诗》也就是“农家诗”的意思。由此可见,将“淡泊宁静”设计成田字形,不仅是出于造型的考虑,还隐喻更深的含义。

其九、“金鱼池”:据《日下旧闻考》坦坦荡荡:凿池为鱼乐国。池周舍下,锦鳞数千头。但是雍亲王的《金鱼池》中却有“甃地成卍字,注水蓄文鱼”。由此看来雍亲王的《金鱼池》与乾隆时的坦坦荡荡在形态上还是不完全一样。

其十、“深柳读书堂”:据《日下旧闻考》“廓然大公”有诗:“深柳偏宜羽客嬉,会心恰当读书时(是处昔又名深柳读书堂)。”再据《日下旧闻考》在“澡身浴德”处也有“深柳读书堂”。两者相近或指一处。

其十一、至于“葡萄院”是否在九州清晏一区笔者一时难以肯定,但是,肯定九州清晏在康熙时已经存在却有很多理由。首先,据《日下旧闻考》记载,九州清晏前第一层殿恭悬圣祖御书“圆明园”额。其次,在同一殿内,有联曰:“每对青山绿水会心处,一邱一壑总自天恩浩荡;常从霁月光风悦目时,一草一木莫非帝德高深”。乃“世宗藩邸时所书”,它们说明九州清晏在康熙时已有。

从九州清晏之寓意和后湖九州不可分割的整体性考虑,此时的后湖应该不仅仅只是这七景七州,还应包括另外两景,即上下天光和茹古涵今。以“上下天光”为例,它的东面已有慈云普护,西面已有杏花春馆,北面已有武陵春色,而它置身其间不可能空无一物。另外,不论就其位置,还是形态意象,都与北海的五龙亭的境界异曲同工。因此,作为一区景观,它是后湖的点睛之处;作为观景台,“凌空俯瞰”它也不可或缺。总之,早期的后湖九景不可能不包括“上下天光”一区。

2、关于“莲花池”与“莲花馆”及“长春仙馆”因缘辨析

其十二、“莲花池”:有一种观点认为可能“莲花池”在“长春仙馆”内,这一看法的根据可能是缘于乾隆元年正月十一日活计档的记载。据该档所载:“首领夏安来说,宫殿监督领侍苏培盛等传旨:圆明园旧莲花馆处所挂「长春仙馆」匾一面,做黑漆底一块玉铜镀金字,再做黑漆一块,玉对一副。钦此。于本年四月十一日,将做得「长春仙馆」黑漆匾一面、对一副,栢唐阿六达子持去挂讫。”那么这个旧莲花馆又在什么地方?

从活计档中反复提到有“莲花馆对西瀑布处三间屋”。从四十景图中确能看到“濂溪乐处”西边有瀑布和水口。对此,雍正还拟得“隔窗云雾生衣上,卷幔山泉入镜中”对一副。而“濂溪乐处”西边之所以有瀑布和水口,是因为圆明园内的山形水势是由西北而趋东南,故此,有“日天琳宇”、“柳浪闻莺”诸响水处,它说明此处水流落差很大,适于并能够形成瀑布。而“濂溪乐处”与“日天琳宇”仅一山之隔,且有山坳相通,自然可以形成瀑布景观。其实这一瀑布正是“濂溪乐处”的进水口。所以,从山形水系的角度讲,莲花馆就在“濂溪乐处”。

另外,如果从莲花馆中必有莲花的含义来探讨的话,莲花馆当指“濂溪乐处”。因为,据乾隆讲:“苑中菡萏甚多,此处特盛”。可以说“濂溪乐处”山回水绕,既是圆明园中占地最大(约七十五亩)的“园中园”,同时也有圆明园中最美的荷花池。

此外,据雍正五年五月十八日(裱作)所载:“首领太监李统忠交来御笔「爱莲说」字一张,「微风送晚凉,妙香静远;斜月映清碧,仙露空明」对一副,系莲花馆床罩上的,传着托表。记此。”可见,从莲花馆有关莲花的对联来看,莲花馆与莲花的关系是密不可分的。

然而,乾隆的“长春仙馆”则不然,它虽然四周环水,但它作为一个大的四合院,其庭中只有“有梧、有石”,内中不仅看不到瀑布、山泉,更无莲花可言。所以,后来的「长春仙馆」”不可能是那个“旧莲花馆”。相反,“旧莲花馆”的某个屋里有可能挂有一块「长春仙馆」的匾额。

证明“莲花馆”并非“长春仙馆”最为直接的史料为乾隆三年八月十-日活计档的记载。

“乾隆三年八月十-日(油作)司库刘山久、七品首领萨木哈、催总白世秀来说、太监胡世杰交‘莲花馆’匾十四面,传旨:将匾本文十四面交与员外郎常保配做匾十四面。钦此。

「洁矩」,「聚远楼」,「松风阁」,「慎俢思永」,「会心不远」,「朝日辉」,「漱芳润」,「得月」,「烟云舒卷」,「菊秀松蕤」,「涵虚朗鑑」,「云锦墅」,「临象(众)芳」,「贻兰庭」。

于八月十七日,司库刘山久、七品首领萨木哈、催总白世秀将匾谱持进,交太监毛团、胡世杰、高玉呈览。奉旨:挑准四字匾四面、三字匾七面、二字匾二面,再将「慎修思永」匾本文糊锦边做匾一面,其余照样准做。钦此。”[15]

在这则史料中提到了“莲花馆”匾十四面,其中着重强调了「慎俢思永」。据《日下旧闻考》所载:“‘廉溪乐处’,四十景之一,额为皇上御书,殿檐额为‘慎修思永’。”由于,“莲花馆”匾十四面中和“廉溪乐处”中均有“慎修思永”,由此可以推断,“莲花馆”就是“廉溪乐处”。

其余匾额如“涵虚朗鑑”等据《日下旧闻考》所载:“涵虚朗鑑在福海东,即雷峰夕照正宇,其北稍西为惠如春,又东北为寻云榭,又北为‘贻兰庭’,为‘会心不远’,其南为‘临众芳’,为‘云锦墅’,为‘菊秀松蕤’,为万景天。(臣等谨按)涵虚朗鑑,四十景之一。额为皇上御书。旧悬湖西澄虚榭,后移置湖东雷峰夕照轩内。”

至于乾隆将“旧莲花馆处所挂「长春仙馆」”的匾重做一遍之后,并不一定挂在“旧莲花馆处”,即“濂溪乐处”,而是挂在后来的“长春仙馆”。根据需要将“长春仙馆”牌匾与“长春居士”称谓合二为一未尝不可,而改变名称或添改建筑对于乾隆来说是一件十分经常和随意的事情。而且,乾隆在《题长春仙馆》(乾隆辛巳六)中也有这样的诗句为证:“旧室何来仙馆号,长春缘识圣人名”。由此可见乾隆读书时的“旧室”起初并非叫长春“仙馆号”。

此外,还有一种观点认为:“莲花馆即多稼如云之旧称。”[16]理由是“莲花馆一称首见于雍正五年闰三月十二日之活计档,雍正八年八月初三日活计档中又称:‘奉旨……莲花馆后观蓬所改名芰荷香。’芰荷香即多稼如云景区之后殿,其后临河泡。”可是,据第一历史档案馆编《圆明园》中雍正八年八月初三日(漆作)活计档所载是“‘蓬花馆’后观蓬所改名芰荷香”而非“莲花馆”。由此,只能说明在莲花馆之外还有一个“蓬花馆”,这个“蓬花馆”应是包括芰荷香在内的多稼如云。而另有所在的“莲花馆”则指的是“濂溪乐处”。

以上通过对《世宗宪皇帝御制诗文集》中的“园景十二咏”诗的考证,不仅明确以往对“园景十二咏”的认识,还肯定了“莲花馆”的所在。这一确定的意义不仅仅在于把“莲花馆”由圆明园最南端的长春仙馆搬到了圆明园北部的濂溪乐处,而在于它能够明确康熙朝时圆明园的整个范围到底有多大。因为,地处圆明园北端的“濂溪乐处”即是莲花馆的话,那么,它就把康熙时期的圆明园由水木明瑟再进一步向北推朔了100米。这样的话,圆明园在康熙末年,已经由从前湖到水木明瑟的800米增加到900米以上,东西向从武陵春色至廓然大公仍有约800米。此时的圆明园即便不算福海一区,它所覆盖的面积也有约72公顷(合1000余亩)。这个面积不仅超过了一般王公贵戚在西郊所建园林在几十亩左右的规模,它甚至比康熙60公顷(合900亩)的畅春园还要大,这说明圆明园的主体已经完成。

关于此组诗的写作年代笔者亦赞同张恩荫先生的推断“大约成诗于康熙五十八年(1719年)”。因为,在《世宗宪皇帝御制诗文集》七卷中,“园景十二咏”诗同《皇父御极之六十年》一起编在第六卷中。

3、关于四宜堂所在及年代的探讨

雍正即位后所写诗全部收到《四宜堂集》中,而这个“四宜堂”是圆明园中极重要的一个场所,它的地位与作用相当于紫禁城中的“养心殿”,是雍正召见大臣、处理政务的宫殿。这也正是为什么雍正将其即位后所写诗集命名为《四宜堂集》的原因。但是,四宜堂在圆明园的何处,似乎学术界一直未给出圆满的答案。有的学者认为四宜堂就是四宜书屋,笔者认为多有不妥。因为,四宜书屋又称安澜园,是乾隆仿海宁安澜园而建。它在圆明园的北大墙边,不适于召见大臣、处理政务。从史料记载与现存实物比对来看,笔者认为四宜堂在圆明园的勤政亲贤、保合太和一区最为合理。首先,圆明园有勤政亲贤殿,养心殿的西暖阁也有勤政亲贤;其二,据活计档雍正四年正月十五日记载:“将四宜堂「一室春和」匾持出,挂在养心殿东暖阁内。再照此文字收小些的匾补做一面,挂在四宜堂内。钦此。”由此可见四宜堂与养心殿的功用是相通的;其三,从建筑格局上看,养心殿是工字房。四宜堂也有穿廊和后殿,而这种格局在圆明园中只有勤政亲贤一区的“保合太和”最为明显。

基于以上的比对,我们可以推断四宜堂在圆明园中的勤政亲贤、保合太和一区。既已明确了四宜堂的位置,接下来便是时间的问题。至于它建于何时可能早已没了记载,故此,多数学者认为它可能始建于雍正三年。但是,从雍正《四宜堂集》中《暮春四宜堂咏怀》一诗来看,它的始建年代或许更早。该诗如下:

暮春四宜堂咏怀

花繁如锦草如茵,雨细风轻物候新。朱邸舞筵成往事,斑衣戏彩久凝尘。

万几宵旰忙中趣,百岁光阴梦里真。不问春归何处去,惟听燕语报芳辰。

诗中“朱邸”通“潜邸”、“藩邸”,均指雍正未即位之前所居。由于该诗咏怀的是“暮春四宜堂”,所以,很明显“朱邸”指的就是未即位之前的圆明园中的“四宜堂”。只不过那时的“四宜堂”是宜歌、宜舞、宜宴、宜乐之所。

既已确定了四宜堂在勤政亲贤、保合太和一区;又确定了四宜堂为康熙六十一年前潜邸时已经存在。对此,如果学术界没有更为合理的考证以推翻笔者的推定,那么,该结论的意义比将“莲花馆”从“长春仙馆”考证为“廉溪乐处”的意义还大。因为,“勤政亲贤”、“保合太和”一区位于圆明园的最南面,如果它早在康熙六十一年前建成,那么,它就否定了普遍认为它始建于雍正三年之后,同时也否定了普遍认为早期圆明园仅在后湖周围的说法。它说明此时的圆明园其规模由南到北全部完成。

综上所述,将雍正二年张钟子等查看圆明园风水启中规模宏大,但略失于神秘模糊的圆明园,同康熙六十一年之前雍亲王“园景十二咏”中的圆明园相印证,我们可以确定,康熙六十一年之前的圆明园,在景区的占地面积与范围上已接近最终规模。这个结论应该是一个难以否认的客观存在。那么,这个结论的确立自然就否定了圆明园是雍正在位十三年全力营造的说法。

三、圆明园非雍正在位十三年全力营造

应该说,认为圆明园为雍正在位十三年全力营造的说法是一个不得已且十分合理的说法,因为,依四皇子的地位在即位之前建造如此巨大的园林是不可想象的。故此,只好推断为在位十三年全力营造。可是现有的史料却不支持这一说法。

如昭梿的《啸亭杂录》所载:“宪皇即位后,综核名实,罢一切不急之务,如河防、海塘等巨费,皆罢不修,体恤民力。特置封桩库于内阁之东,凡一切赃款羡余银两皆储其内,末年储银至三千余万,国用充足。……仓庾充实,积储可供二十余年之用,真善为政理也。”这恐怕与不修离宫苑囿有关。所以昭梿讲:“宪皇在位十三载,日夜忧勤,毫无土木、声色之娱。……故当时国帑丰盈,人民富庶,良有以也。[17]”这一评述与他勤于朝政的记载是吻合的。但是,也有学者认为这是溢美之词,可是我们看到昭梿同时也不无批评地指出“康熙间,仁皇宽厚,以豫大丰亨以驭国用,故库帑亏绌,日不敷给”。从昭梿贬康熙,颂雍正的评价来看,昭梿所说并非溢美之词。同时也说明了圆明园主要应为康熙年间建造。

当然,以上所述并不否认雍正在位期间圆明园仍有修建,仅就圆明三园中的圆明园来讲,不仅雍正朝在持续修建,甚至乾隆,乃至咸丰朝都在一直不断地修建。可是,如何看待这些修建?笔者认为这些修建都是在康熙朝的大致范围内的添间或改建,而非扩建。比如,现在我们能看到的在雍正朝唯一有明确记载的「西峰秀色」的三卷房含韵斋、自得轩等,也是在先有西峰秀色之后的添间或改建。此外,从目前所发现的史料来看,我们看到的更多的是有关几处景区内装修和匾额的题写外,再很难见到雍正大兴土木的记载。这一方面有人为地销毁因素,比如道光二十四年二月内务府奏准“圆明园存收稿件历年既久,……应一律清查,分别留存、销毁”;另一方面更主要的是因为雍正的确没有大规模的扩建。正如昭梿《啸亭杂录》所载:“余尝闻内务府司员观豫言,查旧案档,雍正中惟特造风、云、雷、雨四神祀,以备祈祷雨阳外,初无特建一离宫别馆以供游赏。”由此可见,不仅现在找不到雍正大规模扩建圆明园的证据,即便在乾隆、嘉庆朝时大清官员也很难找到雍正大规模兴建的记载。所以,我们认为雍正讲“时逾三载,……始命所司,酌量修葺。亭台丘壑,悉仍旧观。”这句话是可信的,而那种认为规模宏敞的圆明园是雍正在位的十三年间全力营造的说法,只能是今人的推测而已。

四、圆明园非雍亲王所建

应该说我们可以接受圆明园为雍亲王的赐园,因为,没有任何史料对此提出质疑;我们也可以接受圆明园建于康熙年间,因为,确有案可查。可是,如果没有确凿的史料与合理的考证,说圆明园早在康熙六十一年前已经建成,则绝难令史家所接受,因为:

首先,从四皇子的角度来看,圆明园的形制气势乃为帝王苑囿所有,在严格的封建礼制下,这绝非是雍亲王藩邸所敢僭越。可是,至康熙末年,雍亲王的圆明园不论从规模、功能,还是豪华程度都已经超过康熙的畅春园。

其次,退一步讲,即便雍亲王不怕僭越礼制而把圆明园修建得瑰丽宏敞,可是他也不见得有那样财力。比如,王致诚讲:“去年(1742年)我看到这块地方建造起一座小宫殿,皇帝的一个表兄花了六十万,室内装潢还不计在内,因为这笔费用不计在他的账上。”而圆明园中这样的小宫殿又不知有多少。可是,据雍正讲:当年几个兄弟分府时,每人分得二十三万两,这恐怕还要包括建雍和宫的费用。

再其次,即便雍亲王有财力,可他没有那样的权力。我们知道,不论雍亲王的圆明园是赐园,还是赐地建园,都须经过康熙的批准。事实上,在康熙四十六年,四皇子胤禛同其他六位成年皇子一样,都是赐地建园。所谓赐地建园,就是赏给一块地方,兄弟们自行划分、自掏腰包买地建房,在这当中四阿哥没有丝毫特殊。

还有一种观点认为后来的圆明园是雍亲王从兼并其他皇亲国戚的藩属赐园而来,可是,在康熙六十一年之前,从诸位皇子的地位来看,雍亲王是没有资格和能力吞并其他皇子的藩属赐地的。

再从康熙的角度来看,由于立储的失败,给晚年多病的康熙带来无限烦恼和忧伤,虽四十八年复立,并分封诸皇子,然五十一年又废。所以,此时康熙帝对任何觊觎皇位之人都高度警觉和反感,为此处治了很多大臣。在这种情形下,很难想象康熙会为四皇子大兴土木建圆明园。

此外,再从建园的角度来看,此前已有「畅春园」在先,再有康熙四十八年承德避暑山庄刚刚完工,自康熙四十九年起至康熙五十六年孝惠皇太后病逝,这八年中每逢入夏,康熙都要奉皇太后去热河避暑。况且,在此之前孝惠皇太后已有淡泊为德行宫。因此,在四十八年至六十一年间,不论是为皇太后还是为雍亲王,乃至于为自己,康熙帝都没有必要再动用举国之财力,大规模兴建圆明园了。

总之,我们既不得不承认这样一个事实:一个规模宏大的圆明园确实在康熙六十一年(1722年)前已经存在。这不论是雍亲王的《园景十二咏》,还是雍正的《圆明园记》“亭台丘壑,悉仍旧观”,以及昭梿的《啸亭杂录》所载均可证明;然而,从历史的客观背景出发我们又不能不对此提出质疑。那么如何解决圆明园早期客观存在的史实与人们主观认知难以统一的矛盾呢?

事实上,我们一旦肯定了圆明园早在康熙晚年就已经建成,那么,它就不得不使我们怀疑圆明园是否为雍亲王所建。

为了回答上述问题下面我们首先引据王戎笙的《清代全史》[18]第四卷第四页上所载的一段史料。“四十六年(1707年)正月十八日,胤祉、胤禛等七个年长皇子‘奏请于畅春园附近建房。’康熙降旨:‘(畅春园)北面新建花园以东空地,赏与尔等建房。’后因‘若于此处盖建七人之房屋地方稍有窄小,故四阿哥(胤禛)、八阿哥(胤禩)、九阿哥(胤禟)、十阿哥(胤示我)奏闻父皇后,于此处建房了’。胤祉等3个皇子(另外2人可能是允祺和允佑)则‘奏请另觅地方建造。’胤祉最后是在‘银池碧水之东南,连着明珠之子揆芳家买取一处空地’,房子画样经康熙帝看后动工兴建。估计在当年十一月,胤禛与胤祉的别墅先后完工,因此一旬内分别‘恭请上幸王园,进宴’”。此段史料为著名清史学家王戎笙先生从中国第一历史档案馆藏康熙朝满文朱批奏折中亲自译校过来,当属可信。

至目前为止,几乎所有引用这段史料的学者无不认为此次胤禛所建即圆明园,并推定圆明园始建于康熙四十六年。其实,这仅是一个先入为主的“合理”的推论,它的逻辑是:既然公认圆明园是胤禛的赐园,那么,胤禛于康熙四十六年在畅春园附近建的“房”或“花园”就是圆明园,既然如此,圆明园就应当始建于康熙四十六年。

可问题的关键是,没有任何直接而可信的史料来证实,胤禛在四十六年建的“房”就一定是他后来拥有的所谓“赐园”——圆明园。即便《圣祖实录》记载“己未,皇四子多罗贝勒胤禛恭请上幸花园进宴”,但它并没有明确指出是幸“圆明园”进宴。

为了进一步澄清这个问题,笔者认为有必要对中国第一历史档案馆编译的《康熙朝满文朱批奏折全译》中胤祉的另一个奏折进行深入的考证,因为,它是目前有关圆明园始建年代最为关键的一则史料。全文抄录如下:

1078胤祉奏请指定建房地折

康熙四十六年三月二十日

臣胤祉谨奏:

窃于今年正月十八日,臣等奏请在畅春园周围建造房屋,皇父御赐北新花园迤东空地,令臣等建房。臣等同勘,若建七人房屋,地方似觉窄狭,故四阿哥、八阿哥、九阿哥、十阿哥具奏皇父,在此地修建房屋。时臣等曾言另寻地再行具奏。今臣胤祉我买得水磨闸东南明珠子奎芳家邻接空地一块。看此地方,距四阿哥建房一带近,且地处现开浚新河南岸,系皇父游逛之路,地亦清静,无一坟冢。臣望将此建房之地,亦交付佛保,绘制图样,呈皇父阅览。再目下正值砖瓦木石雇工价贱之时,预备诸物较易。故臣及时谨奏。请旨。

朱批:好。

在这一奏折中表明地址方位的有多处,从“今臣胤祉我买得水磨闸东南明珠子奎芳家邻接空地一块。看此地方,距四阿哥建房一带近”来看,只要知道水磨闸在哪,就知道了明珠子奎芳家和四阿哥建的房在哪里,当然也就知道了胤祉的房建在那里。

1、关于水磨闸和胤祉建房所在的探讨

在探讨水磨闸之前我们从史料中知道有一个水磨村。据《日下旧闻考卷八十三·长春园》,长春园本圆明园东垣外隙地,旧名水磨村。另据吴长元《宸垣识略》卷十:“考按:(畅春园内)大小河数道,环流苑内,出西北门五空闸达垣外,东经水磨村趋清河,西流则由马厂注入圆明园。”

另外,通过明珠的自怡园亦可确定水磨村的位置。据周维权《中国古典园林史》310页所载“自怡园是康熙时大学士明珠的别墅园,遗址在清华大学西校门北、水磨村偏南的一带地方”。焦雄在《北京西郊宅园记》中也讲:“清华大学西校门内这处遗址是明珠自怡园遗址,因它相距南大河仅有数十米远,可引水入园,地处水磨村偏南,水磨村是历史上遗留下来的村名。”[19]

至于揆芳为明珠三子,据年羹尧所撰墓志铭所载:“揆方,字正叔,今予告太师明公之第三子也。……生于康熙十九年四月二十四日,以康熙四十七年正月十四日不起。配郡主和硕康亲王之女。(揆叙)常语人曰:‘余久在外,所恃以慰吾亲者,以有吾弟耳。’公于太师公,朝夕起居。平泉绿野,过从与俱。”从这则记载中可知葵芳是一极孝顺之人,按理说他应与其父明珠住在一处以侍奉起居。可是,揆方作为和硕额附(郡马),其礼遇应使他拥有自己的府邸—“揆方家”。而且,胤祉在此提到的是“明珠子揆方家”。可见,揆方家与明珠的自怡园不是一回事。总之,我们可以肯定的是奎芳(揆方)家在圆明园的东南水磨村一带。关于自怡园还有一种观点认为它不在水磨村,而是在畅春园西二里处,即便如此,也不影响本文判断,因为,揆方家可以与明珠的自怡园不是一回事。

明确了水磨村的位置后,应该可以断定“水磨闸”的位置。因为“旧名水磨村”是以“水磨”而闻名,而由水磨村和水磨闸可以确定胤祉建房选址在圆明园东南方向。

2、四阿哥胤禛等四位皇子建房所在的探讨

以上我们确定了胤祉的园子所在,又由于胤祉特意强调“看此地方,距四阿哥建房一带近”;同时又有“故四阿哥、八阿哥、九阿哥、十阿哥具奏皇父,在此地修建房屋”一句。由此可知,四位阿哥的房是建在一处,若知道其中一位的所在便可知其它。

据张宝章的《圆明园始建年代的探讨》中所说:“位于畅春园北墙外、挂甲屯村东的允禟赐园彩霞园,即后来的蔚秀园所在地。”对此康熙五十二年扬州盐商程庭的《停骖随笔》“苑后则诸王池馆,花径相通”[20]可为佐证。另外,“一废太子前,皇四子胤禛、皇八子允禩、皇九子允禟三人十分要好,无论京城府邸或京郊别墅,无不毗邻而建”。(摘自杨珍《反太子派成员综述》)再有,允禩以府邸与允禟的府邸的“花墙只隔一墙”[21]指的更像是京郊别墅,而非在北新年桥至柏林寺一带的府邸。总之,几位皇子不论是京城府邸还是京郊别墅都毗邻而建。所以,如果能够确定胤禟的彩霞园在畅春园北墙外,那么,也就确定了四阿哥胤禛等几位皇子所建之房也在畅春园北墙外,而不在圆明园的位置上。

由此引发的另一个问题,如果四阿哥胤禛所建之房是圆明园的前身,那么,后来的雍正的圆明园势必要扩建而挤占几位兄弟的园子。雍邸升为雍和宫便是把廉亲王的府邸请走的。可是,至今我们还没有看到圆明园因扩建而挤占哪位王爷的花园的记载。

3、从建房占地面积的“窄小”和所需时间的短暂来说明胤禛等七位皇子所建之房均不是圆明园

首先,从建园所需时间上看:从四十六年正月十八日“奏请于畅春园附近建房”至康熙四十六年十一月“恭请上幸王(花)园,进宴”仅用了十一个月的时间。这中间包括选址、设计、备置物料、施工营造、内外装修,其中胤祉仅选址就用去了三个月。可见用于建房的时间之仓促,由此也反映出其等级之低、规模之小。而圆明园则不同,不论是从现有的山形水系,还是从以往的图说记载来看,它恢宏的气势与浑然一体的布局都说明了它在设计之初便是一个规模庞大、历时很长的帝王御苑工程。所以,几位阿哥于仓促匆忙间建造的房屋不可能是圆明园的前身。因此,笔者认为胤禛“恭请上幸花园,进宴”的“花园”与康熙五十六年皇太后去逝后康熙去过的圆明园不是一个园。

其次,从建房占地面积来看:假如康熙将圆明园所在地“赏与尔等建房”的话,那么我们知道仅圆明三园中的圆明园即占地200多公顷,合3000多亩地,就算每个皇子建园用地300亩,也够十几个儿子用的了,怎么能说“若建七人房屋,地方似觉窄狭”呢?可事实是康熙“赏与尔等建房”之地的确非常小,以至于挤不下七位阿哥,无奈其中三位阿哥只好另找地方建房。在这样小的地方建起的房子其地位和规模怎么能和圆明园相比?

综上所述,从史料的考证上来看,胤禛等七兄弟的建房选址不在圆明园的位置上;从历史背景上看,四阿哥胤禛又不具备拥有圆明园的条件。因为,在畅春园的正北,一个坐北朝南的,其规模比畅春园还要宏敞,其气势大有君临天下之意的圆明园乃为帝王所有,而且,这规模是在康熙时形成的。如此规模的圆明园不可能为四阿哥胤禛所建,而如果不是胤禛所建,那么它又可能是为谁而建?

五、圆明园应为孝惠皇太后所建

在以上胤祉的奏折中我们还注意到,不论是在正月十八日的奏折,还是在三月二十日的奏折中均提到一个不为后人所知的“新(建)花园”。而康熙赏给七个皇子建房的空地是在“(畅春园)北面‘新建花园’以东”。也就是说建房“空地”以西、畅春园以北已经有一个“新(建)花园”。

以往我们在引证这段史料时更多地只是注意到胤禛在这一年建了房或花园,而忽略了“新(建)花园”者为何。可是,它毕竟是一个极为重要的客观存在。它不仅是七位皇子建房选址的坐标,而且,从所在方位上看,它很可能就是后来的圆明园。

1、“新建花园”的所在方位应是圆明园的所在

从所处的位置上看,奏折中说“北新花园迤东空地”所表达的方位是畅春园的正北。据《日下旧闻考》:“圆明园在畅春园之北”,“距畅春园里许”。而畅春园“因在圆明园之南,亦名前园云”。由此可见,这个“新建花园”正处在圆明园的所在方位。

为考证严密起见,我们不妨假设“新建花园”在圆明园和畅春园之间。可是据乾隆年间的《日下旧闻考》而言“(圆明园)大宫门前辇道东西皆有湖,是为前湖。乾隆二十八年御制前湖诗:御园之前本无湖,而今疏浚胡称乎?石衢之右地下湿,迩年遭潦水占诸。衢左亦不大高衍,往来车马愁泥涂。因卑为泽事惟半,取右益左功倍俱。……役成春水有所受,路东泞去诚坦途。”由此可知在两园之间石衢辇道左右不大可能再有大型园林。也就是说如果新建花园在畅春园北面,那么它就应该是圆明园。

在畅春园的东北面还有一座索额图的花园,而假如“新建花园”指的是它的话,那么胤禛等四位皇子所建之房因在它们之东就更不可能是圆明园了。另外,索额图的园子同明珠的园子一样都是于畅春园稍晚的时候建成的,故称不上是“新花园”。

此外,假如四阿哥胤禛等诸位皇子就是在圆明园的位置建的房子或花园,那么,在圆明园的西边应当有一个“新花园”。可是,从现有的史料中没有发现这个园子的记载。那时,清漪园还没建,而且又远。虽然果亲王允礼的自得园可能在圆明园的西南,可那是雍正三年以后的事。

所以,从方位上看“新花园”是圆明园的可能性要比四阿哥胤禛等所建之房是圆明园的可能性大得多。

2、“新花园”当为孝惠皇太后所建

此外,我们应当注意到“新(建)花园”一词首先出现在康熙的降旨中,既然是从康熙口里讲出来的“新花园”,那么它就不是一般的王公大臣的“新建”,而是区别于他自身已有的畅春园的“新建”。比如《日下旧闻考·卷七十八·西花园》中就曾有《圣祖御制畅春园西“新花园”观花诗》。我们知道畅春园西边的这个“新花园”是为太子而建,那么畅春园北边的这个“新花园”是为谁而建?

从先于七位皇子而建园可知,此园的主人年长于皇子,从优越的地理位置来看,可知园主人的地位高于权倾一时的索额图和明珠。

从圆明园的规模与气势上看,我们想到的第一人应当是康熙帝的嫡母孝惠皇太后。孝惠是顺治帝的第二位皇后博尔济吉特氏的谥号,蒙古族人,孝庄的侄孙女。不论是从满蒙联盟的基本国策出发,还是以“孝治天下,思表率臣民,垂则后裔”[22]的治国理念等都使得孝惠皇太后自康熙二十六年孝庄太皇太后去世后,在康熙帝的心目中和在当时的大清国的礼制等级中有着极高的地位,并使她很自然地成为“当今最尊者”[23]。这一点从承德避暑山庄于康熙四十八年建成后,康熙每一年都要奉皇太后去承德避暑而从没间断可以得到证实。对此胤祉在康熙四十九年六月的奏折是这样表述的:

“皇父乃至圣至孝之人,对太后祖母竭尽恭孝,实亘古所未有。父皇选择风景佳地,建造避暑宫殿,特请太后祖母前去游玩观赏。太后祖母乘兴而往,沿途每宿一地,皇父无不亲自往迎,备极周全。太后祖母大喜,而且更合于皇父之孝心。臣等闻之,欢欣雀跃。”从这个奏折中可见孝惠皇太后地位的尊贵。

此外,从康熙二十八年宁寿新宫的营造也可见一斑。据《清圣祖实录》所载“康熙二十八年(1689)”十一月初,玄烨谕告大学士、内务府总管:‘朕因皇太后所居宁寿旧宫,历年已久,特建新宫,比旧宫更加宏敞辉煌,今已告成,应即恭奉皇太后移居。可传谕钦天监,敬谨选择吉辰,礼部详考典礼以闻。’十二月初三日,‘以此日皇太后移居宁寿新宫,遣都统化善告祭太庙’。初四下午未时,孝惠正式移居,‘仪仗全设’,玄烨‘率王以下,内大臣、侍卫等行礼。’”[24]由此可见康熙对皇太后回宁寿新宫这件事是多么重要,礼仪又是何等的隆重。

宁寿宫一直是孝惠皇太后所居住的宫殿,也是清朝入主紫禁城以来对明故宫改建规模最大,次数最多的建筑群。它可称为宫中之宫苑。此次改建当始于康熙二十七年。既然康熙能在紫禁城内为孝惠皇太后修建宫苑,那么,他是否也应该为皇太后在畅春园内或周围修建一座避暑的离宫?

3、孝惠皇太后的“澹泊为德行宫”和“镜峰”考

对此回答是肯定的,因为从《康熙起居注》中我们发现在康熙四十五年(注:四十六年至五十二年缺失)中,每当康熙驻跸畅春园,总是先到一个园林史中从未提及过的“澹泊为德行宫”处给皇太后问安。五十三年至五十六年改到诣“镜峰”请安。这说明在康熙四十五年前康熙帝确实为孝惠皇太后建造了行宫。那么,问题是这个“澹泊为德行宫”和“镜峰”到底在哪里?它与畅春园和圆明园以及“新建花园”是什么关系呢?

如果从《康熙起居注》的行文上看,“澹泊为德行宫”和“镜峰”给人的感觉是它们就在畅春园中,对此有的学者也如是认为。可是,令我们疑问的是,如果皇太后的离宫“澹泊为德行宫”和“镜峰”就在畅春园的某处,那么乾隆就会说畅春园的某处是圣祖奉宁寿宫(指孝惠皇太后)的“澹泊为德行宫”和“镜峰”的旧址云云。并且,《钦定日下旧闻考》亦将照录无误。可是,《钦定日下旧闻考》卷七十六“畅春园”中对此只字未提。因此,我们有理由怀疑“澹泊为德行宫”和“镜峰”不在畅春园内。

此外,若依乾隆在《敬题松鹤斋》[25]诗序中所说“昔我皇祖于山庄中奉宁寿宫处名之曰‘松鹤清越’,我圣母为是先征所憩,避弗敢御”的话,那么,凡是乾隆奉其圣母皇太后在畅春园住过的地方比如,「寿萱春永」、「纯约堂」、「蕊珠院」、「观澜榭」、「集凤轩」等一些重要景区就都不是康熙奉皇太后的“澹泊为德行宫”的行宫所在。可是如果畅春园除去以上这些也就所剩无几了。

再从《康熙起居注》的遣词造句来看,笔者发现每当到“澹泊为德行宫”和“镜峰”给皇太后请安时总是用“诣”字,如“诣镜峰请安”,多年未有丝毫变化。而凡是在上元节时康熙到畅春园中的某处给皇太后请安则用“于”字。如:

康熙五十五年正月十四日,“上于「闲邪存诚」问皇太后安”。

正月十六日,“上于「九经三事」问皇太后安”。

康熙五十六年正月初八日,“上于「露华楼」问皇太后安”。

正月十六日,“上于「九经三事」问皇太后安”。

正月十七日,“上诣镜峰问安”。

康熙五十六年三月初三日,“上于「雅玩斋」问皇太后安”。

在这里“于”当“在”讲,而“诣”则有专程赴尊长处拜谒之意。此二字之别绝非“文字雅重”的起居注官随意而为。由于「闲邪存诚」、「九经三事」和「雅玩斋」就在畅春园中,所以只用“于”字即可,而无须用“诣”字。相反,由于“澹泊为德行宫”和“镜峰”不在畅春园中,故须用“诣”字而不能用“于”字。这是对历史负责的起居注官们为后人留下解开“澹泊为德行宫”和“镜峰”所在之谜的路标。

以上史料说明只有在上元节、“千叟宴”和“三月三”那样的盛大节日皇太后才被接至畅春园中,此外,均是在自己的离宫——“澹泊为德行宫”和“镜峰”中接受康熙帝的请安。

在用字上与以上不同的还有两种特殊情况:一种情况是,康熙二十七年至二十八年(之后史料缺失)康熙给太后请安既不用“诣”,也不用“于”,而是直接用“问”。如某日“巳时,上问太后安”。两年来一直如此。此时,孝庄太皇太后刚刚去世,孝惠皇太后的“澹泊为德行宫”还未建成,故康熙将皇太后接至畅春园中住在一起,所以只须用“问”即可,而无须用“诣”和“于”。

另一种情况是,皇太后自五十六年十月初三在热河的「松鹤清越」过完万寿节回来后病倒。在康熙五十六年十月二十日至二十二日这三天有“上至畅春园请太后安”和“上至闲邪存诚请太后安”。对此,我们疑问的是如果“澹泊为德行宫”和“镜峰”就在畅春园中,那么此时太后应该在自己的宫中养病更为方便适宜,何必要住在闲邪存诚,答案只能是“镜峰”不在畅春园中。

以上笔者之所以考证“澹泊为德行宫”和“镜峰”肯定不在畅春园中是因为,一方面《康熙起居注》在行文上看给人的感觉是它们太像是在畅春园中了,致使有的学者误将它们归为畅春园;另一方面它们不论是在园林史中,还是在清史中都是一个重要的历史存在,故解开“澹泊为德行宫”和“镜峰”的所在之谜有着非常重要的史学意义。那么它们到底在哪里呢?

从圆明园和畅春园的使用功能上来看“澹泊为德行宫”,应该就是圆明园。因为。“乾隆四十二年(1777年)更进一步下旨:‘若畅春园,则距圆明园甚近,问安视膳,莫便于此,我子孙当世守勿改’”[26]由此可见,两园在使用功能上一则为皇帝所居;一则为皇太后所居。乾隆帝尚且能如此,而能“极四海九州之养,尽一日三朝之礼,无一时不尽敬,无一事不竭诚[27]”的康熙帝为何不能如此?只是康熙与乾隆在圆明园与畅春园的使用上掉个个而已。

所以,皇太后的“澹泊为德行宫”和“镜峰”很可能就是未正式命名的“新建花园”即圆明园的前身。

综上所述,在时间上,皇太后的“澹泊为德行宫”和在畅春园以北的“新花园”均在康熙四十六年之前同时存在;在空间上,皇太后的“澹泊为德行宫”和“新花园”均在畅春园周围同时存在;在使用功能与地位上,“新花园”或圆明园与皇太后的“澹泊为德行宫”的地位相同。由此,我们可以推论:皇太后的“澹泊为德行宫”和畅春园北面的“新建花园”应该指的就是一处,即后来的圆明园。

六、圆明园始建年代考

1、从叶陶寻复召开始探讨圆明园始建年代

既已肯定了圆明园是康熙帝为皇太后所建这一点,那么它始建于何时呢?

首先,据《清史稿》叶陶传:“叶陶,字金城,江南清浦人,本籍新安。善画山水,康熙中,祗候内廷。奉敕作畅春园图本称旨,即命佐监造,园成,赐金驰驿归。寻复召,卒于途(“寻”有不久、随即之意)。”此外,《青浦县志》也有近似的记载:“叶洮(一作陶)字金城,有年子世其画学。康熙中供奉内廷,诏作畅春园图,称旨,奉命监造,以病乞归,赐金乘。传时人荣之。寻复召,得疾,卒于途[28]。”从时间先后来看,《青浦县志》早于《清史稿》。

从以上两则史料可知,叶陶荣归故里当在畅春园建成之后。而畅春园的建成时间一般认为应在康熙二十六年二、三月份。那么“寻复召,卒于途”又在何时呢?对此,再“据揆叙《益成(戒)堂自订诗集》卷一,夏日园居杂兴八首,其七云:‘指点园林旧画师,天涯孤棹再来迟,伤心盛夏成迁逝,回首芳春忆别离。累石崚嶒扰故物,种桃天袅又新枝,霸魂零落知何在,归向华亭鹤唳时。’诗后自注云:云间叶洮为舍家筑园,归后再至京师,殁于涿州。”[29]可知,叶陶是在二十六年春天离京的,而去世则是当年的夏天。问题是,如果叶陶是“以病乞归”的话,那么,康熙帝是应该知道叶陶重病在身。可是,为什么还一定要把他召回来,以至于卒于途(涿州)?这与畅春园建成之后,孝庄太皇太后和孝惠皇太后曾路过畅春园而没有驻跸一事有关。

2、从畅春园非为孝庄太皇太后而营建探讨圆明园始建年代

一般认为畅春园是康熙为孝庄太皇太后和皇太后营建的,可事实上却并非如此。因为在康熙二十六年(1687年)畅春园竣工之后,最先入住的是康熙本人和太子胤礽而不是孝庄太皇太后和嫡母孝惠皇太后。对此《康熙起居注》有较为详细的记载。康熙二十六年六月初十,皇太子对汤斌说:“太皇太后明日幸畅春园,皇父于五鼓还宫恭迎。”六月十一日,孝庄太皇太后“幸”畅春园。但是,第二天“十二日。早,上迎(孝惠)皇太后,送皇太后至玉泉山宫内”。从十二日康熙直接将孝惠皇太后迎送到玉泉山宫内可推知,先前到来的孝庄太皇太后也是直接移驻玉泉山,而没有驻跸畅春园。因为,按着当时的礼制和惯例,两个人的待遇、等级、仪仗几乎是一样的,所不同的是,在行动上太皇太后总是要比皇太后先一天到达。

在随后的六月十六日至七月初一日这十五天内,《起居注》又没有了康熙御畅春园听政的记载,可知这一段时间康熙是在玉泉山侍奉祖母太皇太后和嫡母皇太后。可是,令人不解的是,正值盛暑之时两位老人为何于七月初一、初二,又先后直接回到紫禁城内,而没有到畅春园避暑与儿孙同乐。后来,康熙怕二位老人中暑,于“七月十一日早,上自畅春园诣太皇太后宫问安,恭请避暑,太皇太后移驻(西苑)五龙亭”。从这段翔实的记载中我们看到,两位老人不仅没有移驻畅春园,而且似乎是带着不满而来,怀着不快而去。对此,笔者姑且将之称为“太后巡幸畅春园风波”。从史料记载来看,这是孝庄太皇太后最后一次,也是唯一的一次路过畅春园。五个月后,孝庄太皇太后去世。

总之,畅春园并非为太皇太后和皇太后而建,孝庄太皇太后和皇太后对此表示了不满。而对于康熙来说,太皇太后没有住进畅春园也应该是一件莫大的憾事和失误,而这遗憾可能就是康熙帝萌发为皇太后营建圆明园的原因所在,这也是康熙帝为何急于在康熙二十六年夏天“寻复召”叶陶返京的原因所在。同时,此事也说明康熙未能给太皇太后和皇太后建行宫御苑自有难言之隐,而这隐情或许是圆明园没有始建年代记载的原因之一。

同时,此事也促使康熙帝于康熙二十六年夏天开始筹划为太皇太后和皇太后营建行宫御苑。可是,由于孝庄太皇太后的去世影响了建园的进程。转过年来,康熙在为太皇太后办完丧事之后,自康熙二十七年始,一方面,在紫禁城内大张旗鼓地为嫡母孝惠皇太后营建宁寿新宫;另一方面,于康熙二十七年(1688年)六月初三日带着皇太后一起驻跸畅春园,并开始全力为嫡母孝惠皇太后营建行宫——“澹泊为德行宫”即后来的圆明园。

综上所述,本文最终的结论是:圆明园是康熙帝于康熙二十七年(1688年)为嫡母孝惠皇太后在畅春园北面营建的一座大型的离宫御苑。它起初对内臣称为“淡泊为德行宫”,后改为或扩建为“镜峰”。它就是康熙四十六年三月二十日胤祉奏折中康熙所说畅春园“北新(建)花园”。至康熙五十六年孝惠皇太后去世后,康熙才转赐给雍亲王居住。因此,才有雍亲王写于五十八年前后的雍邸园景十二咏诗;才有于六十一年康熙在牡丹台见弘历一幕;才有雍正的“藩邸所居,赐园也”之说。

至于在康熙四十六年正月,胤禛等七位皇子在畅春园北所建之“房”,以及康熙曾在四十六年十一月去过的皇四子胤禛花园并非在圆明园的位置上,而是在水磨村即后来的长春园以东或畅春园东北一带。故此,可以说四阿哥胤禛在康熙四十六年所建之房与圆明园无关。这与康熙从四十六年至五十六年这十年间未有去过胤禛花园的记载,直到五十八年以后才接连去过四次相吻合。所以,本文在既否定圆明园是康熙帝于康熙四十八年为四皇子胤禛而建之说的同时,又承认在惠皇太后去世后,康熙帝确实将皇太后的圆明园赐给雍亲王,这便是圆明园“赐园也”的来历。

结语:

圆明园始建于康熙四十八年载于《日下旧闻考》是乾隆帝的“定案”,二百多年来它早已被普遍的接受和广泛地引用。然而,除此之外我们却找不到其它的证据证明这一“定案”的正确无误。相反,我们却能找到了许多和它不符的史料推翻这一“定案”,进而得出圆明园始建于康熙二十七年(1688年)的结论。此结论作为一种学术观点它来自于对原始史料大胆而审慎的考证。如从时间上四十六年可以推翻四十八年;从位置上“新建花园”可以推翻胤禛等七位皇子的建房;从二十六年孝庄、孝惠两位老太后幸玉泉山路过畅春园而未入住可知畅春园并非为皇太后而建;从27年为孝惠皇太后营建宁寿新宫可推知淡泊为德行宫也应该始建;既然畅春园并非为皇太后而建,而且在畅春园中找不到任何有关淡泊为德行宫的记载,那么,淡泊为德行宫从位置的可能性上最应该在畅春园北“新建花园”即后来的圆明园的位置上,所以,圆明园当建在康熙27年。如果上述推论能够尽快得到更为直接的史料的发现和证实,那么2008年应该是圆明园建园320周年。

本文作者:李大平[1] 朱诚如[2]

[1]李大平,生于1963年,吉林烟草工业公司长春卷烟厂,工艺美术师。

[2]朱诚如,生于1945年,现为国家清史编纂委员会副主任,北京大学教授。

[3] 张恩荫:《略论圆明园早期形象》,《圆明园研究》第六期。

[4] 中国第一历史档案馆编:《圆明园》《内务府现行则例》,上海:上海古籍出版社,1991年,第1054页。

[5] (清)于敏中等编:《日下旧闻考》卷八十,北京:北京古籍出版社,1981年,第1312页。

[6] (清)朱彝尊编:《日下旧闻》,康熙二十五年(1686年)二十七年九月出书。

[7] 周维权:《中国古典园林史》第二版,北京:清华大学出版社,1999年,第331页。

[8] 杨启樵:《雍正帝及其密折制度研究》,上海:上海古籍出版社,2003年,第311页。

[9]见中国第一历史档案馆编:《圆明园》,第1254页:“乾隆三年六月十六日(如意馆)太监毛团传旨;着唐岱、陈枚、孙佑将福海东北面一带沿峰各随意画点景,配合海色初霞房式,多起些画稿呈览。钦此”。

[10](清)蒋良骐:《东华录》,山东:齐鲁书社,2005年,第364页。

[11](清)于敏中等编:《日下旧闻考》卷八十,北京:北京古籍出版社,1981年,1324页。

[12] 王致诚:1743年1月1日发自北京的信函。见舒牧:《圆明园资料集》北京:书目文献出版社,1984年。

[13] 周维权:《中国古典园林史》第二版,北京:清华大学出版社,1999年,第381页。

[14] 张恩荫:《略论圆明园早期形象》,《圆明园研究》第六期。

[15]中国第一历史档案馆编:《圆明园》,上海:上海古籍出版社,

[16]侯仁之等著:《名家眼中的圆明园》《圆明园大事记》,北京:文化艺术出版社, 2007年,第234页。

[17]〔清〕昭梿:《啸亭杂录》卷1,北京:中华书局,1980年,第8页。

[18] 王戎笙:《清代全史》第4卷,沈阳:辽宁人民出版社,1991年,第4页。

[19]焦雄:《北京西郊园记》,北京:北京燕山出版社,1996年,第56页。

[20]周维权:《中国古典园林史》,北京:清华大学出版社,1999年,第二版.,第284页。

[21]见《文献丛编》第3辑,《允禩允禟案·秦道然口供》。

[22]《清圣祖实录》,第133卷,第7—8 页。

[23] 杨珍:《康熙皇帝一家》,北京:学苑出版社,1994年,第61页。

[24] 杨珍:《康熙皇帝一家》,第62页。

[25] 贾珺:《清代离宫御苑中的太后寝宫区建筑初探》,《故宫博物院院刊》,2002年,第5期。

[26]贾珺:《清代离宫御苑中的太后寝宫区建筑初探》,《故宫博物院院刊》,2002年,第5期。

[27]李言:《大清王朝》,北京:中国长安出版社,2003年。

[28]光绪《青浦县志》卷22:叶洮传。

[29]焦雄:《北京西郊园记》,北京:北京燕山出版社,1996年,第56页。